吉林是一片纪录片创作的沃土。壮美的自然风光和丰厚的历史底蕴为纪录片创作带来了无尽的灵感和素材。细数盘点,《发现龙潭山》《鸟叔——任建国的故事》《发现长春》《松花江》《过年》《东北抗联》等吉版纪录片闪耀荧屏、获奖无数。这些作品富于艺术价值和人文气息,每一个画面、每一段故事都蕴含着吉林独特的韵味和内涵,都是展示吉林文化形象的有效载体和重要名片。

公众号于每周六晚8点推出“吉版纪录片”栏目,集中推介吉林广电星光璀璨时代的代表剧目,以此致敬经典、激励当下。今天推出第8期——纪录片《乌拉喜宴》。

乌拉在满语意为“江”,尤指松花江。女真氏部落因世居松花江畔而得名“乌拉部”,其核心区域位于吉林市龙潭区乌拉街满族镇。清顺治四年(1648年),清朝在此设立打牲乌拉总管衙门,“专为采捕本朝各坛、庙,陵寝四时祭品而设”。衙门统领22处广袤千里的采贡山场和64条采珠江河,每年进献贡品在百种以上,东珠、人参、鳇鱼、松花砚、松子、白蜜、蜜脾等等,凡属东北特产,几乎无所不包。

从第一任总管迈图,到清末第三十六任总管乌音保,在清朝二百多年的历史长河中,在东北风尘仆仆的驿路上,运送贡品的驿车奔波往复。“南有江宁织造,北有打牲乌拉”。打牲乌拉总管衙门承担采贡的任务之重,贡例之多,贡品之繁,其实远超于三织造衙门之上。

这些故事,历史多有记载。康熙年间,意大利传教士马国贤所著回忆录《清廷十三年》写到,“十月到三月,北方鞑靼地区给首都送来大量的猎物,主要有牡鹿、野兔、野猪、野鸡和鹧鸪……”。朝鲜使者金昌业的日记《老稼斋燕行》记录了1712年腊月初八的盛京(沈阳)见闻,“盛京以后,路中车马益多,而向西(进京)去者尤多。獐、鹿、豕及贡物所载之车,皆自宁古塔(宁安)(吉林)乌拉地方来,趁岁时入京者……问之,乃乌拉地方进贡之物,所载皆是(东)珠、貂(皮)、(野)蜜,海松子云。”

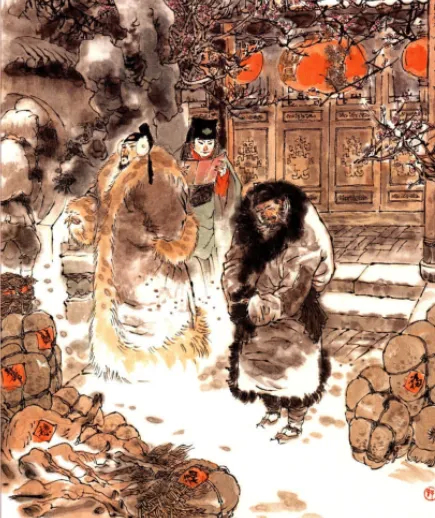

这些故事,文学也多有体现。最著名的当属《红楼梦》,第五十三回“宁国府除夕祭宗祠,荣国府元宵开夜宴”乌进孝贡送了叹为观止的年货和祭品,“大鹿30只,獐子50只,狍子50只,野猪20个,鲟鳇鱼200尾,各色杂鱼200斤,熊掌20对,鹿筋20斤,上等银霜炭1000斤,柴炭3000斤,又有各色杂粮各色干菜,野鸡、汤猪、活鹿等。”然而贾珍并不满意,因为同往年比,欠收。

历史不仅记住了繁华,也记住了活色生香的民俗。充裕的物质条件和悠长的历史文脉,孕育了乌拉地区颇具特色的民风民俗。独特的嫁娶婚俗是重要的代表之一,当地人称作“乌拉喜宴”。旧时吉林乌拉,青年男女十六七就算长大成人。小伙子看中哪家姑娘,就请媒人提亲,每次必带一瓶酒,前两次不知是否同意,媒人谈话间以试探口气为主,到了第三次,女方才会告知媒人是否应允。因此,满族婚俗中有“成不成,酒三瓶”之说。婚礼全程共有求婚、订婚、娶亲、拜火、回门5个环节,婚前说亲、放定、过小礼、过大礼;迎亲送女要走轿、押车、挡煞神、请姑爷、抱轿、射三箭、拜天地、坐福、换杯、装枕头、认亲装烟,等等,环节名目繁多,仪式感满满。婚宴菜品更具地域特色,人参、鳇鱼、野鸡、汤猪……满汉美味一应俱全。乌拉喜宴,它凝聚了满族礼仪风俗的精华,是一幅内容丰富、色彩绚丽的民族风情画卷。

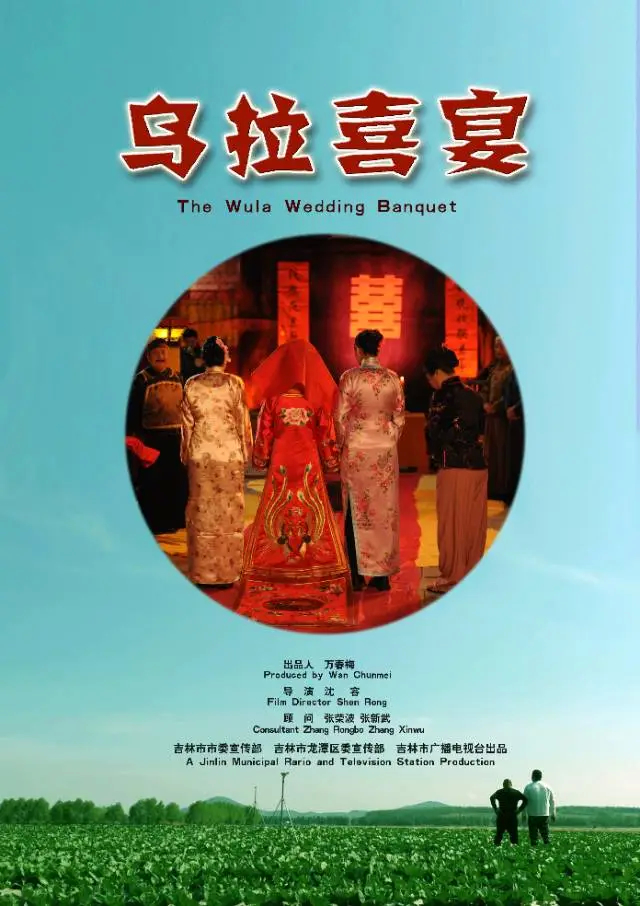

本期推荐的剧目是纪录片《乌拉喜宴》,由吉林市委宣传部、龙潭区委宣传部、吉林市广播电视台联合出品,曾经荣获第30届法国阳光国际纪录片节优秀参展作品奖。影片以倒序手法开篇,讲述了一个当代满族家庭出于对民俗文化的热爱,完美复刻了一场传统满族婚礼的全部细节。

影片中的完美复刻,准确说是对传统的致敬。新娘长旗袍宽袖口,花边重重叠叠,金线双凤托牡丹。她走进喜堂,就像古老照进当下。演绎的是曾经,讲述的是传承。